|

|

| Alla fine ce l’ha fatta. Ligabue è l’artista che ha venduto più copie in Italia nel corso dell’ultima settimana secondo la classifica FIMI/Gfk. | Alla fine ce l’hanno fatta. Gli One Direction sono il gruppo che ha venduto più copie in Italia nel corso dell’ultima settimana secondo la classifica FIMI/Gfk. |

| Mondovisione è il decimo album in studio del rocker di Correggio e segna il suo ritorno alle scene dopo il fortunato Arrivederci, mostro! del 2010. | Midnight Memories è il terzo album in studio del quintetto inglese e segna il loro ritorno alle scene dopo il fortunato Take Me Home del 2012. |

| Presentato a una ristrettissima selezione di giornalisti e con una breve apparizione a Che tempo che fa, il nuovo lavoro di Ligabue è il ventiduesimo album italiano a raggiungere la prima posizione nel 2013, dopo quelli di Jovanotti, Gianna Nannini, Mario Biondi, Fabri Fibra, Modà, Fedez, Renato Zero, Marco Mengoni, Salmo, Emma, Elio e le storie tese, Moreno, Max Pezzali, Samuele Bersani, Negrita, Alessandra Amoroso, Elisa, Emis Killa, Giorgia e Laura Pausini. | Presentato con una diretta streaming di sette ore su YouTube, il nuovo lavoro degli One Direction è il terzo album straniero a raggiungere la prima posizione nel 2013, dopo quelli di Depeche Mode e Daft Punk. |

| Ma il successo del “Liga” va oltre i confini nazionali: Mondovisione è ora 35esimo sulla piattaforma iTunes in Svizzera. | Ma il successo degli “1D” non è solo italiano: Midnight Memories è già primo in Australia, Irlanda, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. |

| Non sono mancati i commenti dei fan sui social network per complimentarsi col loro mito. Piera, 38 anni di Vigevano, commenta su Facebook: “finalmente la VERA musica viene premiata anche in italia!!!! capolavoro&poeta”, mentre @bambolinabarracuda73 esprime così il suo affetto su Twitter: “ciao ti ho visto da fazio eri Bellissimo.miticoliga”. | Non sono mancati i commenti dei fan sui social network per complimentarsi coi loro beniamini. Piera, 15 anni di Vigevano, commenta su Facebook: “chi e’ ligabue lol”, mentre @directionella93 esprime così il suo affetto su Twitter: “FOLLOW ME LIAM”. |

| Gli One Direction, invece, una volta avvisati della loro “sconfitta” sul territorio italiano, hanno commentato: “Dove?” | Ligabue, invece, una volta avvisato della sua “sconfitta” in patria, si è celato dietro un rispettoso e sicuramente sportivo “no comment”. |

| Sebbene i più maligni avessero notato qualche somiglianza tra il primo singolo “Il sale della terra” e un brano dei Linkin Park, il successo di Ligabue sembra inarrestabile. | Sebbene i più maligni avessero notato qualche somiglianza tra il primo singolo “Best Song Ever” e un brano degli Who, il successo degli One Direction sembra inarrestabile. |

| È attesissimo anche il suo tour negli stadi, che toccherà l’Olimpico di Roma e San Siro. | È attesissimo anche il loro tour negli stadi, che toccherà l’Olimpico di Torino e San Siro. |

Category Archives: Attualità

ARTPOP: timeline di una lunga e tortuosa campagna promozionale

Come promuovere il lancio dell’album pop più atteso del 2013 in una ventina di passaggi, da un tatuaggio allo spazio.

YouTube Music Awards: morte e rinascita della cerimonia di premiazione moderna

Non si capiva bene cosa sarebbero stati gli YouTube Music Awards. Nonostante i Google ads che campeggiavano ovunque negli ultimi giorni e gli ostinati pre-roll della piattaforma, il formato di questa cerimonia di premiazione, le sue regole di voto e perfino i suoi orari erano tutt’altro che chiari.

La diretta è iniziata domenica pomeriggio da Seoul, poi Mosca, Rio, Londra e infine New York. Nelle prime tre città, si esibivano gruppi locali, mentre il countdown show è stato trasmesso dagli studi di Abbey Road, dove un bravissimo Adam Buxton ha proposto qualcosa di molto simile agli spettacoli della sua serie BUG. Il programma – chiamiamolo così – univa sketch dal gusto molto britannico ed esibizioni di grossi nomi (Dizzee Rascal, Tinie Tempah) a comparsate di YouTube star mai sentite prima. La qualità era televisiva, volendo usare l’aggettivo come un complimento e considerando (erroneamente) la TV come modello e punto di arrivo.

La cerimonia vera e propria da New York ha invece demolito in fretta l’award show come lo conosciamo. Spike Jonze, malgrado non avesse eventi dal vivo nel suo curriculum, non era solo l’unico regista che potesse dirigerla: era l’indispensabile filo conduttore per unire mondi diversi senza snaturarli. Professionale e amatoriale, patinato e DIY, pop e indie: proprio come accade su YouTube, l’unica cosa che avevano in comune ospiti, esibizioni e premiati era la piattaforma.

I due conduttori, Jason Schwartzman e Reggie Watts, avevano una scaletta approssimativa della serata, ma dovevano superare piccole prove continue per fare il loro mestiere. Insomma, l’idea che Jonze aveva avuto per il video di “Drunk Girls” di LCD Soundsystem applicata a una cerimonia di premiazione. Quindi, se di solito questi eventi mirano alla perfezione impossibile e alla prima gaffe sembra andare tutto a rotoli, gli YTMA partivano da una situazione in cui volutamente va tutto a rotoli. Ed è incredibile quanto ci si abitui in fretta a guardare persone che non sanno bene cosa stiano combinando, ma non dovendo preoccuparsi di battute già scritte e tempi morti, pensano solo a divertirsi – e il pubblico con loro.

Le esibizioni degli artisti sono state soprannominate live music videos e in alcuni casi hanno davvero meritato questa nuova definizione: per gli Arcade Fire, Greta Gerwig ha ballato “Afterlife” tra incredibili cambi scena (c’è molto di twee, sì); per M.I.A., Fafi ha creato un circo fluo con tunnel di luci al neon e hula hoop; per Avicii, Lena Dunham ha messo in scena con Vanessa Hudgens una vendetta passionale in pista da ballo (insomma, un mini-episodio di Girls o la storia che Robyn racconta in “Dancing on My Own” con finale sanguinolento). Ma anche gli artisti che non hanno sfruttato appieno questa libertà creativa, si sono espressi al meglio: Lady Gaga si è seduta al piano mentre una telecamera a mano documentava le sue lacrime per la prima esibizione di “DOPE”; Eminem non aveva bisogno di nulla, nemmeno del colore, perché l’ipnotico debutto dal vivo di “Rap God” entrasse nella storia.

Le nomination e i premi, ovviamente, non erano che una scusa per proporre un nuovo contenitore e mostrare le possibilità di un evento spontaneo e orgogliosamente anarchico che dia un buon motivo agli artisti per partecipare e ai fan per stare a guardare. E anche se oggi il contatore delle visualizzazioni non ha mai superato 200.000, la televisione ha già un problema in più.

The Big Reunion: stiamo meglio adesso

Dato che il business della nostalgia non conosce crisi, il canale britannico ITV ha prodotto una serie chiamata The Big Reunion in cui sei dimenticabili indimenticati gruppi di fine anni ’90 hanno una nuova chance per ravvivare le loro carriere. In Italia, alcune delle band in questione non sono state pervenute (911, Honeyz, Liberty X), altre hanno avuto un piccolo successo (B*Witched, Atomic Kitten) e una ha fatto urlare le tue compagne di classe e qualche migliaio di ragazzine (5ive). Questi ultimi furono assemblati nel settembre ’97 da un giovane Simon Cowell grazie a un annuncio su un giornale. Nel novembre dello stesso anno avevano un singolo nella top ten britannica e un contratto milionario per sei album. Storia simile per le Atomic Kitten che furono spedite in Giappone ancora prima del debutto ufficiale in madrepatria per creare quello che oggi chiamiamo buzz.

Le persone che avevano in mano decisioni del genere in un’industria più che florida non erano necessariamente pazze: è che si potevano puntare milioni su una faccia fresca senza corde vocali costruendo anche il successo a tavolino. Il pubblico aveva meno scelta, meno canali e più attenzione: con le mosse giuste, prima o poi cedeva. Ma nella smania di trovare i nuovi Take That o le nuove Spice Girls, molti sembravano dimenticare i due elementi che avevano fatto la fortuna di questi due gruppi: la novità e le canzoni grossissime.

Quello su cui fa luce questo ottimo docu-reality non è tanto la dubbia efficacia di un modello di business obsoleto, ma gli effetti che può avere assemblare con lo scotch piccoli gruppi di ventenni impreparati e spedirli in cima alle classifiche da un giorno all’altro. È pur sempre una produzione ITV e il montaggio certo aiuta la drammaticità delle storie, ma non c’è un membro dei sei gruppi seguiti dal programma che non abbia avuto un tracollo nervoso o una dipendenza. Addirittura alcune immagini di repertorio rivelano che i cantanti, ospiti degli equivalenti inglesi di Bim bum bam o Unomattina, spesso non stavano facendo gli scemi per divertire i bambini: erano sbronzi. E poi le solite camere di albergo bruciate, risse intestine e storie da rockstar rese più patetiche perché applicate a popstar dalle facce angeliche (che non avevano manco il sacrosanto diritto di usare come scusa lo spleen dell’artista tormentato!) Il pop, in quegli anni, veniva ridotto ai minimi termini perché tanto, il giorno dopo, dai microfoni sarebbe uscita la voce registrata.

Viene naturale fare un confronto coi giorni nostri. Simon Cowell nel 2000 si complimentava con due 5ive per essere finiti una notte in carcere dopo una rissa e aver guadagnato tutte le copertine del paese gratis, potenziando quell’immagine di cattivi ragazzi a cui tanto ambiva. Oggi, quel talent scout è una delle persone più influenti dell’industria discografica, ma non sembra avere altrettanta solidarietà o interesse per i ribelli, gli strafottenti e i maleducati nei suoi programmi. Figuriamoci gli stonati. Non si fa scrupoli a sfruttare casi umani e accetta volentieri di ricoprire il ruolo del cattivo, ma mette subito al suo posto chi osa prendersi troppe libertà con la voce o gli atteggiamenti. I risultati di questa nuova tendenza hanno nomi come Leona Lewis, Olly Murs, One Direction, Kelly Clarkson, Carrie Underwood. Il tratto più comune tra gli artisti di successo usciti da X Factor o American Idol è la scarsa predisposizione allo scandalo. Ci sono eccezioni (in America si giudica Adam Lambert solo perché porta un po’ di eyeliner), ma nel complesso troviamo solo bravi ragazzi/e dall’apparenza seria o quantomeno rispettabile.

Anche in Italia la situazione è simile: Chiara Galiazzo, Marco Mengoni, Nathalie, Francesca Michielin… E qualunque genitore darebbe la mano della figlia a un Bastard Son of Dyoniso. I cantanti di Amici risultano solo più maleducati perché vengono insultati da maleducati per decine di puntate, ma neanche loro sono carne da tabloid – basti guardare la destrezza con cui Emma ha gestito la sua situazione sentimentale o l’abilità con cui tutti gli altri la tengono privata. Le popstar di questa generazione a volte non brillano per personalità, ma sono competenti, professionali e addestrate per la notorietà. Sono spesso vittime di scelte artistiche discutibili, ma perlomeno non dobbiamo leggere di rehab, crisi isteriche e hotel messi a ferro e fuoco.

The Voice, appena arrivato in Italia, porta questo meccanismo all’estremo – sbagliando, perché la voce da sola non serve a niente, e lo sanno anche i produttori, i giudici, i concorrenti e gli spettatori – ma è comunque meglio dei provini a porte chiuse che creavano mostri nei ’90. E se è improbabile che il nuovo Robbie Williams o la nuova Amy Winehouse nasceranno dai talent, sappiamo con certezza che non ci ritroveremo davanti i nuovi 5ive o le nuove Atomic Kitten.

Almeno fino al ritorno delle Lollipop.

Tanto non li compra più nessuno #3: HMV chiude

HMV, la catena di dischi e home entertainment inglese, forse chiuderà. Schiacciata dalla concorrenza online legale e illegale, l’azienda potrebbe scomparire dalle strade dopo 92 anni di attività, di cui almeno cinque vissuti in bilico. Alcuni grandi supermercati e catene di abbigliamento hanno già adocchiato quei 230 negozi che rimarrebbero vuoti, ma potrebbe anche esserci un timido tentativo di salvataggio da parte delle case discografiche.

HMV, la catena di dischi e home entertainment inglese, forse chiuderà. Schiacciata dalla concorrenza online legale e illegale, l’azienda potrebbe scomparire dalle strade dopo 92 anni di attività, di cui almeno cinque vissuti in bilico. Alcuni grandi supermercati e catene di abbigliamento hanno già adocchiato quei 230 negozi che rimarrebbero vuoti, ma potrebbe anche esserci un timido tentativo di salvataggio da parte delle case discografiche.

Il sentimento generale è di nostalgia – non solo per gli inglesi, ma anche per ogni turista che almeno una volta si è perso a rovistare tra gli scaffali della catena. Tuttavia, chiunque sia entrato in un HMV di recente, saprà che l’atmosfera che vi si respira non è più quella di un tempo. I videogiochi, le console, gli accessori per iPhone e gli impianti stereo hanno preso il sopravvento sui dischi (e i DVD). La selezione è povera e confusa e i prezzi sono sproporzionati. Non è un caso se il problema più grosso della possibile chiusura è lo smaltimento dei buoni regalo. Inizialmente la compagnia aveva deciso di non accettare più i voucher (per un totale di 7 milioni di sterline) e ha dovuto fare marcia indietro a causa di una rivolta popolare che sarebbe finita col sangue (o quasi). Del resto, la gift card è il regalo paraculo per eccellenza e lo scorso Natale ne sono state vendute molte anche tramite Tesco e altri rivenditori. Insomma, non bisognava nemmeno più entrare dentro un HMV per fare un regalo da HMV e gli inglesi hanno comprato quello che resta: un logo ricco di memoria impresso su una cartolina. A rovistare tra i banchi in cerca di un disco ci penserà il destinatario, che non deve averne avuto una gran voglia se a un mese da Natale non ha ancora ritirato il regalo.

L’analisi migliore sulla débacle di HMV l’ha scritta un imprenditore che ci lavorò ai tempi d’oro, imputando il fallimento a un misto di “hýbris, arroganza e sensazione di invincibilità”. Un gruppo che non ha saputo rinnovarsi, che ha ignorato la concorrenza del digitale e della pirateria – tutti i sintomi che ci ricordano l’atteggiamento della discografia agli albori di Napster, e che hanno portato alla situazione che ben conosciamo. Ora quelle stesse case discografiche sono aggrappate a HMV perché ne dipende parte del loro fatturato e perché staccarsi da un modello che ti faceva bere champagne è difficile. D’altro canto, se paragonato alla sezione CD di Tesco o altri supermercati e autogrill, HMV resta ancora uno showroom leggermente più attraente. E dipendere dalla distribuzione dei supermercati come negli Stati Uniti (dove con una copertina sbagliata ti giochi milioni di copie) sarebbe disastroso.

C’è però un dato interessante sulle vendite di dischi che Guillaume Vieira, un vero e proprio studioso di classifiche, ha esaminato: il mercato dei best-seller è quasi a sé stante, e non segue l’andamento del mercato generale. Due esempi: la colonna sonora di Grease, un album secondo solo a Thriller in termini di vendite, ha avuto il suo straordinario successo nel 1982, l’anno peggiore per la discografia tra il ’75 e il 2005; Laundry Service di Shakira, l’album più venduto del 2001, è il meno venduto tra i best-seller annuali dal ’75 al 2005, nonostante il 2001 sia stato il migliore anno per il mercato in quel trentennio. Insomma, ci sono dischi destinati ad andare bene in ogni situazione. Adele, One Direction e Emeli Sandé, che senza dubbio hanno pagato un bel po’ di stipendi a HMV nel 2012, hanno un mercato tutto loro costituito soprattutto da compratori non abituali, e sbancheranno in salute e in malattia, con o senza le catene di dischi. E i piccoli, gli indipendenti? Oggi loro sono a malapena presenti negli scaffali di HMV, e il loro target è già abituato a comprare altrove – magari a Rough Trade, che in periodo di crisi riesce persino ad aprire una nuova sede a Brooklyn. Ma Rough Trade, al contrario di HMV e gli altri giganti che hanno abbandonato il campo, è un’esperienza: organizza piccoli concerti esclusivi, è una destinazione per collezionisti di vinili, e ci puoi anche prendere il caffè con gli amici. È un caso isolato che sazia una nicchia esigente (c’è sempre chi preferirà il mobiletto artigianale al Billy IKEA), ma è riuscito a dimostrare che si può sopravvivere e addirittura crescere in un settore che va a rotoli.

Le mie perplessità nei confronti della battaglia per tenere in vita i negozi di dischi, le avevo già espresse in occasione del Record Store Day 2011. E ora che le case discografiche cercano di salvare quel che resta di un modello obsoleto senza cambiare una virgola e senza avere imparato dai propri errori, io non provo nostalgia, ma imbarazzo. Quando hanno chiuso le agenzie di viaggi perché è più comodo e conveniente comprare un biglietto aereo su internet, mica avete fatto tutto ‘sto casino.

Tanto non li compra più nessuno #2: il disco a spagamento

Tanto non li compra più nessuno #1: gli artwork dei CD

Ho ascoltato le 61 canzoni di Sanremo Giovani 2013 senza Google e ho scoperto quanto segue

Quello che dice il titolo. Un ascolto al buio, insomma, quindi di alcuni artisti sapevo qualcosa, mentre di altri (la maggior parte) non sapevo nulla e non mi sono lasciato tentare dai motori di ricerca. Sul sito Rai, ci sono un minuto e mezzo di ogni canzone, che è un tempo adeguato per farsi un’idea perché quasi sempre si arriva alla fine del primo ritornello.

Quello che dice il titolo. Un ascolto al buio, insomma, quindi di alcuni artisti sapevo qualcosa, mentre di altri (la maggior parte) non sapevo nulla e non mi sono lasciato tentare dai motori di ricerca. Sul sito Rai, ci sono un minuto e mezzo di ogni canzone, che è un tempo adeguato per farsi un’idea perché quasi sempre si arriva alla fine del primo ritornello.

Nel caso non abbiate dimestichezza coi semafori: il pallino verde è sì, il giallo forse e il rosso NO. I sei artisti con la foto sono quelli che, secondo il mio modesto parere, meritano un posto all’Ariston a febbraio. E il solo fatto che ce ne siano sei è già un gigantesco passo avanti rispetto agli ultimi anni.

0-C, D-G, I-L, M-N, O-Z

Internet ha ucciso l’indie, ma qualcuno ha controllato il polso del pop?

Hipster Runoff è stato per anni una sorta di tabloid dell’indiesfera. Il blog, nel seguire le gesta e le scelte di look della Alice Glass di turno o nel riservare a Wavves e Best Coast la stessa, ossessiva attenzione che le riviste patinate nutrono per Brangelina, ha aiutato a elevare una scena musicale e culturale minore. Pur con cinismo e autoreferenzialità, HRO ha adottato un approccio popolare all’indie, creando un mondo parallelo con le sue icone, le sue logiche e i suoi clichés. Questo piccolo mondo 2.0, per come è strutturato, non può però sopravvivere alla sua stessa popolarità: nel momento in cui l’indie diventa mainstream e viene accettato, fagocitato e digerito dalla cultura popolare, perde la sua ragione di esistere.

Hipster Runoff è stato per anni una sorta di tabloid dell’indiesfera. Il blog, nel seguire le gesta e le scelte di look della Alice Glass di turno o nel riservare a Wavves e Best Coast la stessa, ossessiva attenzione che le riviste patinate nutrono per Brangelina, ha aiutato a elevare una scena musicale e culturale minore. Pur con cinismo e autoreferenzialità, HRO ha adottato un approccio popolare all’indie, creando un mondo parallelo con le sue icone, le sue logiche e i suoi clichés. Questo piccolo mondo 2.0, per come è strutturato, non può però sopravvivere alla sua stessa popolarità: nel momento in cui l’indie diventa mainstream e viene accettato, fagocitato e digerito dalla cultura popolare, perde la sua ragione di esistere.

Qualche giorno fa, il blogger ha scritto un articolo che, col solito tono di serissima parodia, raccoglie diverse impressioni sullo stato attuale della scena e decreta che l’indie è morto. Come fa notare anche Inkiostro, “un certo tipo di approccio musicale esplorativo [è arrivato] al suo punto di non ritorno”: troppe band e troppa musica, ma anche troppa prevedibilità nel modo in cui i nuovi artisti vengono presentati e promossi.

I have always taken an internet-centric point of view when it comes to music, meaning that indie = internet music. An internet enabled genre that scaled alongside indie websites in order to create a day to day experience with users. Eventually, ‘mainstream’ websites began to cover ‘indie’ as well, and now it is all just a pretty standard newscycle. It has been that way for a few years, not a ‘new’ or ‘innovative take.’ But what makes the indiesphere different is that we are ‘curating/enabling/facilitating art’ so there is a direct relationship between the media and the art. It’s not like sports where the media doesn’t impact the outcome of the results [via decided on the field according 2 rules].

È un ragionamento scontato: non è mai stato così facile promuovere nuova musica, ma soprattutto scriverne. Quindi, da un lato abbiamo più musica di quanta sia possibile ascoltarne, e dall’altro abbiamo più siti di quanti sia possibile leggerne. La gara, in entrambi i casi, è estenuante e a tratti ridicola perché, nonostante l’apparente facilità, né gli mp3 né le page views generano grandi profitti.

Nel documentario Page One: Inside The New York Times, c’è un punto in cui Nick Denton di Gawker (un altro buon esempio di iper-nicchia esplosa nel mainstream) si vanta di avere fatto installare in redazione uno schermo che aggiorna continuamente la classifica degli articoli più letti sul sito. Nel frattempo, negli uffici del quotidiano più importante del mondo, i giornalisti si ostinano a usare il telefono per verificare le proprie fonti, spesso sacrificando la puntualità per la correttezza. (Che sciocchi, non sorprende affatto che siano così in crisi.) L’approccio di Gawker, con le sue linee guida per scrivere titoli cliccabili e la filosofia del “traffic whoring” (parola del loro nuovo caporedattore) è uno dei fattori che, secondo Carles di HRO, ha compromesso la scena indie e chi la curava, trasformando la blogosfera musicale in ciò che chiama content farm.

Se la SEO ha influenzato profondamente l’indie, che effetto ha avuto sul pop?

Pur riconoscendo che il pop non ha l’ossessione dell’indie per l’integrità (reale o percepita) degli artisti e non può, per definizione, temere il punto di saturazione perché il punto di saturazione è il suo obiettivo finale, i problemi sono molto simili. Si è evoluto un nuovo modo di promuovere la musica orientato sull’esposizione online che, in linea di massima, funziona come segue:

Titolo dell’album → Copertina → Tracklist → Album → Riedizione

Anteprima della canzone → Canzone → Lyric video → Teaser del video → Video

Non serve un grande intuito per capire che il nuovo sistema è fatto apposta per permettere all’artista di stare nel ciclo delle notizie il più a lungo possibile. Se fai un video e lo butti su YouTube, crei una notizia; se fornisci un’anteprima della canzone, poi la canzone, poi un lyric video, poi un teaser (o più) del video e poi (che fatica) il video, crei cinque notizie. Notizie che non sono tali e che si potrebbero tranquillamente condividere su Twitter e basta, ma che i siti musicali si trovano costretti a impacchettare con parole inutili. Colpisce soprattutto il lyric video che, nato per caso come semplice palliativo per clip in produzione, è già diventato parte integrante del nuovo modello (curiosamente, l’unica ad avere usato questo formato in maniera sensata e interessante finora è Nelly Furtado con “Spirit Indestructible”; curiosamente, è il più grande flop dell’anno). I risultati sono evidenti non solo su siti fondati e cresciuti sulla logica del traffico, ma anche su NME, Rolling Stone o Popjustice, che, pur mantenendo autorevolezza nei rispettivi settori, sono stati obbligati a trasformarsi in portali generici mangia-click.

Risolvere il problema (se vogliamo ammettere che ce ne sia uno) significherebbe scardinare le regole a cui si deve adeguare chi scrive sul web per lavoro o per passione. Quella strana logica che detta che un sito non può fare a meno di postare lo snippet di un demo in bassa qualità di un singolo che uscirà tra una settimana, o che quindici non-articoli al giorno scritti e pagati male (ma con tante tag!) generano più interesse di un profilo o una recensione scritti e pagati bene.

Forse l’indie è morto, ma il pop è una guerra tra poveri. E la stiamo combattendo a colpi di photo gallery di Rihanna.

Tanto non li compra più nessuno #1: il retro dei CD

Il retro dei CD di alcune delle principali uscite del 2012, indie e major:

Justin Bieber: la redenzione

La transizione da idolo giovanile ad artista credibile è sempre difficile. Per la femmina di popstar, è spesso preceduta da un brusco cambio di immagine: Miley Cyrus che, nell’ordine, danza attorno a un palo, fuma salvia e mangia una torta fallica; Selena Gomez e Vanessa Hudgens che fanno un film con Harmony Korine; Britney che viene fotografata da Terry Richardson (e chi altro?) sulla copertina di Rolling Stone e perde gli sponsor pubblicitari. La maturità artistica per la femmina di popstar può arrivare solo dopo quella sessuale, ma il rischio che la critica musicale non prenda sul serio la seconda vita di una popstar cresciuta è alto.

Per il maschio di popstar, all’inizio può essere ancora più complicato. Questo perché l’industria discografica presuppone che la giovane femmina di fan preferisca che il suo idolo resti com’è. Basti pensare al tempo che c’è voluto agli antichi teen idol disneyani Justin Timberlake e Ryan Gosling per guadagnarsi il rispetto della critica e del pubblico adulto, soprattutto maschile. Per diventare uomo, JT ha dovuto strappare le vesti di Janet Jackson in mondovisione e far girare voci sulle sue dimensioni, ma alla fine ce l’ha fatta: il riconoscimento della sua virilità ha coinciso con quello del suo talento. L’ex fidanzata Britney, a quindici anni di distanza e con due figli a carico, deve ancora far vedere le cosce sul palco (a un pubblico di maggioranza gay, peraltro), mentre Timberlake può sedersi al pianoforte. O disegnare accessori per la casa.

Nel caso di Bieber, la transizione sta avvenendo ora, in questo preciso istante. Basta guardare l’ultima copertina di Rolling Stone, con quello strillo pornografico da galera abbinato alla canottiera bianca e il nuovo taglio di capelli. Sulla copertina della rivista americana, Bieber ci era già finito nel 2011, sempre in canottiera e sempre con la fronte libera dall’iconico ciuffo, ma il servizio che l’accompagnava era il tenero ritratto di un adolescente. Un “awww” lungo diverse pagine su un ragazzo ingenuo, confuso e di certo poco colto che aveva opinioni forti su solo due argomenti: paparazzi e swag. Il servizio di Rolling Stone abbinato alla copertina di questi giorni e il profilo di GQ di giugno dovevano essere i riti di passaggio per allargare il pubblico del cantante e, se necessario, deludere qualche fan del passato. Entrambi i giornalisti falliscono nell’intento perché non si trovano davanti un adulto, ma un ragazzino accerchiato da adulti iperprotettivi che, dopo un paio di interviste infelici con dichiarazioni fuori-contesto rimbalzate ovunque, l’hanno istruito a non esprimere pareri su nulla. Nel frattempo esce l’album Believe e ha lo stesso obiettivo di queste copertine: adultizzare Justin. Associandolo a figure non proprio rassicuranti come Nicki Minaj, Drake, Ludacris e Big Sean (più una sfilza di produttori alla moda come Diplo e Hit-Boy) e facendolo cantare almeno di petting, il disco trova l’improbabile equilibrio tra il pubblico tween e i giornalisti in vena di dargli la sufficienza.

Nel caso di Bieber, la transizione sta avvenendo ora, in questo preciso istante. Basta guardare l’ultima copertina di Rolling Stone, con quello strillo pornografico da galera abbinato alla canottiera bianca e il nuovo taglio di capelli. Sulla copertina della rivista americana, Bieber ci era già finito nel 2011, sempre in canottiera e sempre con la fronte libera dall’iconico ciuffo, ma il servizio che l’accompagnava era il tenero ritratto di un adolescente. Un “awww” lungo diverse pagine su un ragazzo ingenuo, confuso e di certo poco colto che aveva opinioni forti su solo due argomenti: paparazzi e swag. Il servizio di Rolling Stone abbinato alla copertina di questi giorni e il profilo di GQ di giugno dovevano essere i riti di passaggio per allargare il pubblico del cantante e, se necessario, deludere qualche fan del passato. Entrambi i giornalisti falliscono nell’intento perché non si trovano davanti un adulto, ma un ragazzino accerchiato da adulti iperprotettivi che, dopo un paio di interviste infelici con dichiarazioni fuori-contesto rimbalzate ovunque, l’hanno istruito a non esprimere pareri su nulla. Nel frattempo esce l’album Believe e ha lo stesso obiettivo di queste copertine: adultizzare Justin. Associandolo a figure non proprio rassicuranti come Nicki Minaj, Drake, Ludacris e Big Sean (più una sfilza di produttori alla moda come Diplo e Hit-Boy) e facendolo cantare almeno di petting, il disco trova l’improbabile equilibrio tra il pubblico tween e i giornalisti in vena di dargli la sufficienza.

Due anni fa, agli albori della Biebermania, il cantante sembrava la giovane promessa della musica brutta. A quei tempi non esisteva il documentario Never Say Never, che è più uno spot commerciale che una preziosa opera di giornalismo musicale, ma permette di correggere alcuni punti: Justin era davvero un bambino prodigio e il talent scout Scooter Braun ci aveva visto lungo. Gli suggerirono di aspettare o bussare alle porte di Disney e Nickelodeon, ma lui decise di promuovere il suo pupillo su YouTube e mandarlo a suonare in tutte le radio locali d’America, soprattutto quelle che d’abitudine non trasmettevano la sua musica. Col passare dei mesi, la fila di ragazzine fuori dagli studi iniziò a paralizzare città intere. Ora quelle ragazzine sono milioni e intasano i server di Twitter, ma vanno limitate più che incoraggiate se si vuole che il cantante raggiunga la maturità e la credibilità artistica accennate in Believe.

Il marchio Bieber ha scelto una transizione graduale e forse è la scelta migliore: si abbassa la voce; si diminuiscono i BPM; si tiene presente che quell’altro Justin è riuscito a passare da Topolino alla boy band a un 8.1 su Pitchfork; si auspica la redenzione. Se tutto va come previsto, presto rideremo dei giorni in un blog su Tumblr lo paragonava a una lesbica.

Hydrogen Festival: lo streaming del futuro

Si dice che la musica in TV non fa ascolti, figuriamoci sul web. Eppure, da qualche anno, il numero di eventi internazionali guardabili in streaming è cresciuto notevolmente: Coachella, Bonnaroo, Pitchfork Festival e YouTube Presents sono i primi esempi che vengono in mente. I numeri che fanno queste iniziative non sono stellari, ma sono un investimento relativamente contenuto e ottime occasioni per gli sponsor (se volessero i numeri grossi, punterebbero una telecamera su un cesto di gattini col singhiozzo, ma non credo sia una novità che gli spettatori di Coachella sono un target più appetibile degli spettatori di gattini col singhiozzo).

Potete immaginare il mio entusiasmo quando mi è giunta voce che un festival italiano, l’Hydrogen di Padova, avrebbe trasmesso in streaming i concerti in cartellone: Alanis Morissette, Ben Harper, Franco Battiato e Massimo Ranieri. Stasera doveva esserci il live della Morissette, un’artista per la quale non credo spenderò mai più un soldo in vita mia, ma non disdegnavo l’idea di tenere una tab aperta sul suo nuovo tour mentre facevo dell’altro. Verso le 21:30 il sito del festival sembra pronto per trasmettere la diretta: si vede il palco e la gente in arrivo. Pochi minuti dopo viene oscurato tutto e penso: a) staranno mettendo a punto qualche dettaglio; b) si è inceppato tutto; c) chissà quale plugin manca alla mia collezione questa volta. Mentre cerco l’orario di inizio del concerto per capirne di più, mi imbatto nel comunicato con cui Zed Live annunciava la partnership con New Vision per lo streaming del festival.

Siamo nel futuro: una tra le novità di rilievo per l’edizione 2012 dell’Hydrogen Festival è il primo passo verso lo sviluppo di un nuovo format multimediale che mira ad avvicinare tecnologia e arte per estendere le emozioni del pubblico live a quelle del pubblico web.

Siamo nel futuro! Questi stanno avantissimo, se non vedo una mazza è di certo colpa di un plugin mancante. Non posso che essere io quello vecchio e inadeguato!

Si tratta di una prima esperienza che vuole introdurre nel settore dell’intrattenimento una nuova modalità ibrida di fruizione degli eventi on-line e off-line, per estenderne la portata e favorire una partecipazione allargata che elimini, di fatto, le barriere spazio-temporali e amplifichi al massimo il divertimento.

Una modalità ibrida! Sì, voglio fruire di eventi on trattino line anch’io! Barriere spazio-temporali, non intralcerete mai più il mio divertimento!

Per la prima volta, infatti, Zed!, grazie alla partnership sviluppata con New Vision – l’azienda italiana che sviluppa soluzioni software per la comunicazione digitale – offrirà a tutti gli appassionati della musica live, l’opportunità di vivere gli attimi di attesa che precedono le esibizioni pubbliche dei più grandi artisti internazionali.

Dai, carichi! Sono un’appassionato della musica live e, sì, voglio vivere gli attimi di attes… Eh?

Le dirette live del pre-evento, trasmesse su Internet e visibili da pc, smartphone e tablet, racconteranno l’esperienza del pubblico fin dai primi istanti e faranno vivere da vicino l’emozione dell’attesa di artisti del calibro di Sting, Alanisse Morissette, Ben Harper e il poeta italiano Franco Battiato. Un nuovo modo di interpretare il rapporto tra artisti e fan, per condividere con il mondo intero le proprie passioni.

A questo punto l’iniziativa o è uno scherzo o è una nuova opera interattiva di Marina Abramovic che sono troppo limitato per capire. Non mostrano i concerti bensì i minuti che li precedono per “vivere da vicino l’emozione dell’attesa”.

Io vorrei leggere gli scambi di mail tra le aziende che hanno ottenuto questo risultato. Vorrei sapere a chi è venuta l’idea di puntare una telecamera su un palco vuoto pensando di fare cosa gradita (a chi poi? A chi sta salendo in macchina per andare al concerto e vuole sapere se a Padova piove?). Vorrei incontrare la persona che ha scritto questo comunicato stampa trionfale, col tono di chi è appena sceso da una navicella spaziale e porta a noi, umili terrestri, nuove forme di sapere e soprattutto di intrattenimento. Vorrei conoscere chi sta dietro a quella telecamera o semplicemente gestisce il sito e, appena arriva l’artista, spegne tutto (“circolare, gente, è finita l’emozione dell’attesa”), se magari ci prova un gusto perverso a interrompere lo stream o se i suoi superiori lo licenzierebbero nel malaugurato caso si distraesse, offrendo allo spettatore da casa qualche secondo di musica. Vorrei sperare che, in fase di progettazione, ci fosse l’intenzione di mostrare i concerti, per poi soccombere a storie di budget o di diritti d’autore.

Vorrei tutte queste cose, ma sono troppo occupato a guardare della vernice che si asciuga.

Amici di Maria De Filippi, la finale

Ovvero tutto ciò che è sbagliato in televisione, giornalismo e industria musicale in Italia.

A forza di starcene nelle nostre torri di vinile dove tutti i gruppi fanno rima con buzz, relevant e hype, è facile dimenticare la portata di un fenomeno come Amici, la cui finale è, di fatto, il secondo evento musicale più importante d’Italia nonché il luogo dove si decidono le sorti dell’industria discografica locale e dove si testa chi farà veramente girare l’economia del settore negli anni a venire. Guardare dall’inizio alla fine il programma della De Filippi significa sintonizzarsi – e non lo dico con snobismo, credetemi – su un mondo che dalle nostre iper-nicchie percepiamo in minima parte solo nel corso di una settimana a febbraio, quando l’alunno di turno finisce all’Ariston e si piazza sul podio. Non è un caso se, in svariate ore di programma, le uniche canzoni che conosco sono quelle passate da Sanremo, mentre scopro con stupore che le brevi carriere di Emma & co. sono già costellate di classici contemporanei che un’Arena di Verona strapiena canta a memoria. Ripeto, non è snobismo: è una combinazione di filtri (frequentazioni online e offline, radio, letture musicali) che mi permettono di ignorare le dimensioni di Amici pur avendo la parola “pop” nel titolo del blog. Il primo che fa un paragone con X Factor, fuori.

Quest’anno Amici ha sdoppiato la gara: giovani e big. Maria, dopo dieci edizioni, ha capito che la credibilità della sua scuola si misura con la durata dei suoi talenti sugli scaffali. Riproporre le vecchie glorie in una nuova gara è stato essenziale per frenare la naturale caduta verso il dimenticatoio. Eppure, l’ultimo disco di Scanu è uscito a marzo, è stato una settimana in top 10 e dopo neanche un mese è uscito dai primi 50 (ora siede alla 85°); l’album di Carone, nonostante il traino di Sanremo, nonostante costituisca l’ultima opera su cui ha lavorato Dalla, non è mai salito oltre la posizione 28. Si vede che il pubblico non li ha capiti, speriamo almeno nella critica.

La critica. Sono stati ospiti fissi di questa edizione i giornalisti di molte testate nazionali, pronti a esaltare le qualità canore (e umane!) degli alunni: mai un’opinione fuori posto. I più coraggiosi magari esprimono una preferenza, pur sottolineando che anche gli altri sono bravissimi, bravissimi tutti, che emozione, pelle d’oca.

L’influenza di Maria non si ferma qui. Se i talent show sono in genere affiliati con una casa discografica sola, Amici riesce a collocare le sue incubatrici in tutte le major, da anni. Sul finire della serata, tre discografici (uno a testa per EMI, Warner e Universal) sono saliti sul palco a far firmare in diretta i contratti ai primi tre classificati. A meno che Gerardo, Ottavio e Carlo siano le vittime di un pessimo scherzo e abbiano appena messo la firma per l’acquisto di una batteria di pentole, quello a cui abbiamo assistito è un episodio senza precedenti: un pluralismo mai visto, una par condicio forse già in atto negli anni passati, ma mai così esplicita. Roba da mettere la De Filippi alla presidenza dell’ONU.

E infine, dopo i monologhi populisti di Brignano e l’esibizione di un illusionista che si deve liberare dalle catene in una vasca a testa in giù (citazione non voluta a Il siero della vanità!) arriva l’ultimo duello tra Emma e Alessandra Amoroso. Identiche, a un occhio poco allenato, le due si contendono l’ambito premio formando l’anello mancante tra Pausini e Nannini: sono aggressiva! Ma sono fragile! Facciamo che SE SONO AGGRESSIVA FUORI È PERCHÉ SONO FRAGILE DENTRO. Un repertorio di canzoni tutte uguali scritte attingendo solo da frasari d’italiano per principianti, con ritornelli sparati fino ai limiti delle loro corde vocali e arrangiamenti datati, facili, economici.

Vince a sorpresa la Amoroso (come vincerà anche Sanremo 2013), ma chiudono la serata cantando il pezzo festivaliero di Emma in un duetto esagerato. No, questo no, non è l’inferno, ma come anticamera non è niente male.

Una mattina mi son svegliato e ho trovato il solito cast

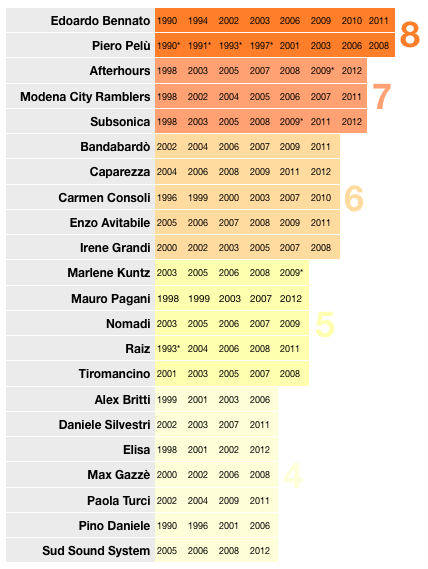

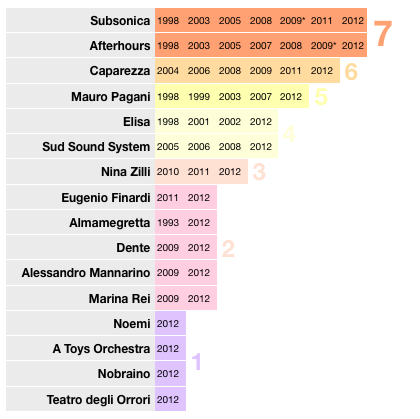

In alto, le apparizioni precedenti al concerto del Primo maggio del cast del 2012; in basso, gli artisti che hanno partecipato più volte alla manifestazione.